美容室の集客媒体を見てるとほぼ必ず

" うちは丁寧にやります "

と記載されています。

ただ

「アナタがいう丁寧って何なの?」

と聞かれたら少し

困ってしまうでしょう。

今回はこの丁寧さについて

本質を語っていこうと思います。

仕事ができる=細かくできる

仕事ができる人というのは細かく

できるという要素をもってます。

ブロッキングもせずザックリとぶつ切りカットする人にお金は払わないですよね?ブロッキングなしの一本勝負なのか?5mm単位で狙った位置に落としているのか?

手で埃を払っただけで磨いたり端まで拭きかなければ汚いままですよね?目につく場所だけで終わるのか?椅子脚の裏やコーム置きの縁まで拭けているのか?

感謝がない人よりマメに感謝する人の方が礼儀正しさ伝わりますよね?あいさつが一言で終わるのか?相手の動きに合わせて二言三言を添えられるのか?

どれも結果は一目瞭然で

丁寧さ=細かく為す力

だと分かります。

反対に “大雑把” は、

お客様の安心を少しずつ削ります。

「挨拶が大雑把」

「掃除が大雑把」

「技術が大雑把」。

この三つが重なると

理由を言語化できないまま

“なんとなく離れたい”

という感情が育ちます。

だからこそ、私たちが磨くべきは抽象的な

“丁寧さ”

ではなく具体的な細かさ。

もっと言うなら丁寧とは

気持ちの問題ではなく

目に見える細かさ

として伝わるかどうかなんです。

・シャンプー

・カウンセリング

・提案

・仕上げの写真

・ライン対応

総合的に細かい…そんな人が

"お客様を集める"

そう感じます。

細かさはあらゆる場面で可視化できる

たとえば移動のご案内。

移動する際の声かけを見てみると

セットイスからシャンプー台までの間

「移動お願いします」

「イス動かします」

しか声かけがない、コレって

細かいでしょうか?

丁寧と言えるでしょうか?

細かくないですよね?

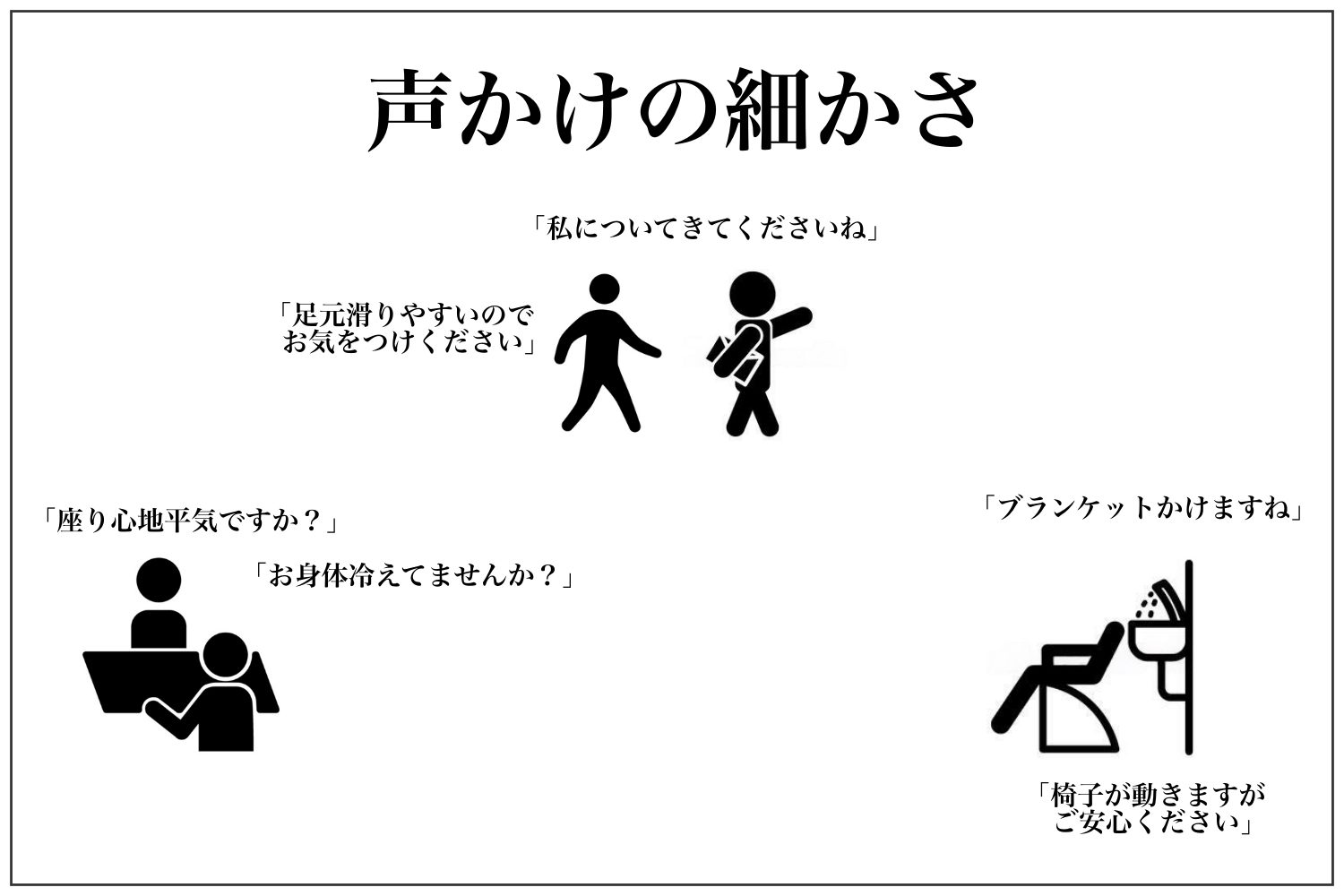

椅子から立ち上がる前に

「足元に段差があります」

と先に伝えたり歩き出して三歩目で

「滑りやすいので気をつけてくださいね」

伝え速度を合わせる。

シャンプー台に到着したら

「首をお預かりします。枕は少し固めですので

痛ければすぐおっしゃってください」

とクッションの固さまで先回りする。

どれも十数秒の差にすぎません。

ですが声かけが一往復増えるだけで

体験の解像度は一段上がります。

シャンプーでも同じです。

お湯の温度は36〜39℃で

個人差が大きい領域ですから

「今38℃です。37℃にもできますがいかがしましょう」

と数字で確認してから流す。

力加減は

「10段階で今は6くらいです。もう少し強め、弱め、どちらが楽でしょう」

曖昧な

“ ちょうどいい ”

を誰でも共有できる単位に

置き換えることも細かさです。

シゴトできない人が

→

シゴトできるようになる

コレはつまり

『細かく為せなかった人が

細かく為せるようになる』

と捉えることができます。

・細かい長さ調整ができる

・細かい毛量の視点をもてる

・細かいハサミの使い方ができる

という大雑把にしかできなかった技術が

細かくできるようになるというコトです。

成長とも言えるでしょう。

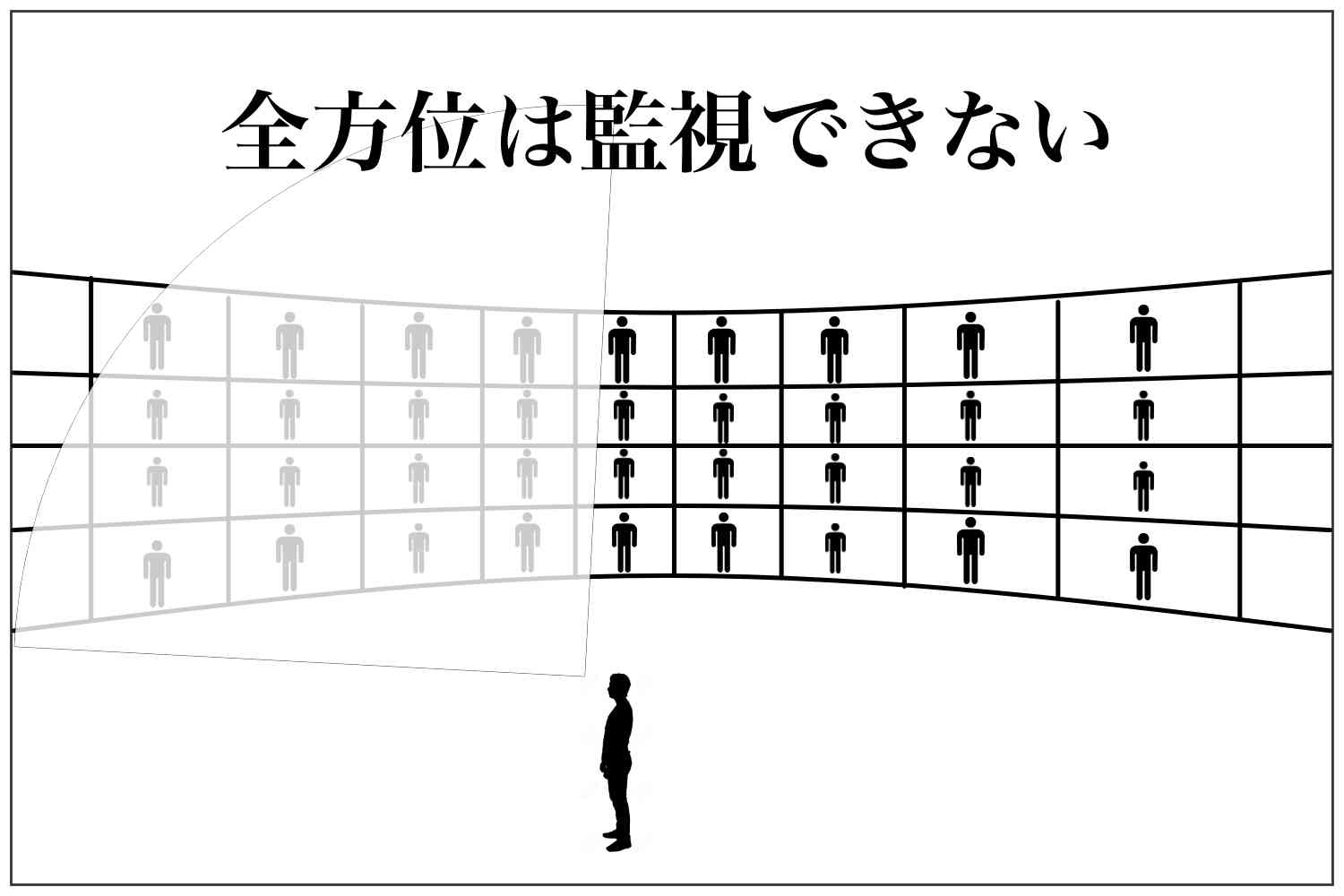

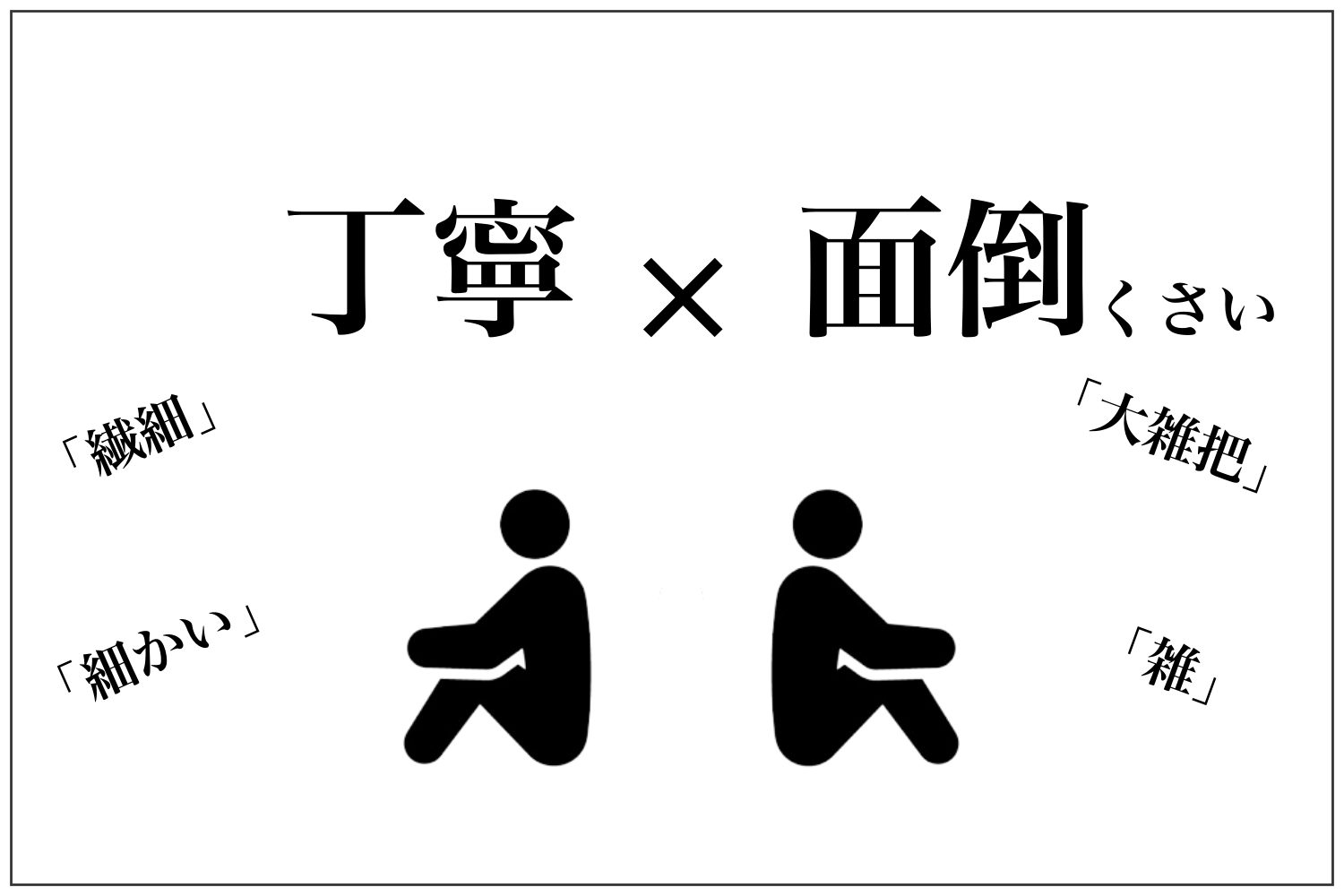

お客様はこうして離れる

1度身につけた細かさを邪魔して

しまう対義があります、それは

" 面倒くさい "

です。

丁寧にやる、

細かくやる、

細かく分ける、

これって面倒くさい。

「うんうん」

ってみなさん納得してくれそうですね。

細かさを邪魔する最大の敵は

「面倒くさい」

という感情なんです。

ぜひ気をつけてもらいたいのは

"面倒くさい"

ってそれはもはや

"丁寧な仕事したくない"

に繋がってしまいますので。

工程ってありますよね?

「〇〇した後に〇〇をしてその後〇〇をして〜」

こんな感じで工程が

続いていくと思います。

工程は本来、点ではなく線です。

正直に言います。

既存の方に対し1つ工程を

面倒くさいから省いたとしますよね?

既存のお客様ってくるんですよ…それでも。

それでも通っていただけることはある。

じゃあ手を抜いてもお客様は来るのでは?

こう思うかもしれませんが1つ

手を抜く人は2つ手を抜くものです。

2つ手を抜き

3つ手を抜き

そうして4つ5つと重なりやがて

"見切りの閾値"

を超えた際、お客様は去ります。

だから失客の原因が分からないことがある。

現場ではそのタイムラグゆえに

原因が見えにくいからです。

その時は

「なんだ、これ省いてもくるじゃん」

って思ってしまうからなんですよね。

でも突然来なくなる。

「なぜ突然来なくなったのか?」

に答えが出ないのは突然ではなく

細かな省略が積み重なった結果

だからです。

だから私たちは面倒くさいと感じた瞬間こそ

立ち止まり丁寧さを見直す必要があります。

デビューの時は皆リピートが高い

何人も売上を横並びに見てると

あることに気づきます。

それはデビューしたての時って

"リピート率が高い"

ということ。

普通に考えれば大ベテランの方が

リピート率が高いハズですよね?

でもそうじゃないことがある、なぜか?

それはきっと

"繊細に対応する"

からだと思います。

新人の頃にリピート率が高いのは、

技術が熟練者を上回るからではないんです。

繊細さが最大化しているから。

初めてハサミを持ってお客様に向き合うとき

人は自然に細かくなりますよね?

・挨拶は丁寧に、

・説明は丁寧に、

・確認は丁寧に、

・表情はいつもより豊かに、

・声は半音柔らかく。

ですが経験を重ねるほど

“ 慣れ ”

が生まれその繊細さは

無意識のうちに削げ落ちます。

「お店をオープンしていよいよお客様です」

とか

「練習していよいよ初のお客様です」

とか。

言わなくても繊細に対応するハズ。

だから慣れている経験者より

リピートが高かったりする…

・次回予約が取れない

・お客様が失客してきた

こうゆうときには注意が必要です。

ベテランこそマニュアルが必要

ベテランこそ仕組みで

細かさを保持すべきです。

つまりマニュアル。

マニュアルに頼るのは

未熟だからではありません。

感情に左右されず、いつでも

同じ品質を出すための道具です。

うちは

「ご来店→誘導→カウンセリング→施術→お会計→帰宅後フォロー」

の六つの場面それぞれに

“ 最低限の細かさ ”

を決めてマニュアル化しています。

言葉の定義をあわせるマニュアルが必要

「丁寧にする=細かくする」

をチームで共有するには、

言葉の定義を合わせること

が欠かせません。

「丁寧に挨拶を」

と指示するより

「ご案内前に名前をフルネームで一度、施術前にもう一度、仕上げ後に本日の要点と次回来店の目安を30秒でお伝えする」

という行動で書く。

曖昧さを削るほど誰がやっても

同じレベルになります。

”マニュアルを作ったけどバラツキがある”

↑コレは明瞭じゃないからです。

「センス」とか使ってないでしょうか?

センスってなんですか?

「ちゃんとやる」とか使ってないでしょうか?

ちゃんとやるってなんですか?

「いい感じ」とか使ってないでしょうか?

いい感じってなんですか?

わかんないんですよ、

曖昧なんです。

だからバラつきが出てしまう。

細かく言語化し説明する——

これもまた、経営としての丁寧さです。

まとめ

「丁寧=細かく為す」です。

丁寧さは才能ではなく選択。

声かけは一往復多めに。

・移動

・着座

・シャンプー前後

で” 先回りの一言 ”を足すこと。

「面倒くさい」

は工程省略の引き金。

小さな省略の累積が見切りの閾値

を越えると失客につながります。

なので

・伝えた方がいいかな?どうかな?

・お礼した方がいいかな?どうかな?

と迷ったら細かく、

つまり=丁寧の方を選びべき。

伝えた方がいいです。

お礼した方がいいです。

新人の高リピートは“ 繊細さ ”ゆえ。

ベテランはマニュアルで

繊細さを“仕組み化”して保持。

マニュアルは抽象語ではなく誰が

見ても分かる粒度で示します。

・あいさつの回数

・タイミング

・説明の秒数

・フォローの基準を言語化。

ここまで細かくすれば

価値は必ず伝わります。

もし

「やりすぎかな」

とためらったら思い出してください。

初めてのお客様に向き合ったときの自分は

きっとそれ以上に細かかったはずだと。